por Renata Penzani

O homem que conta essa história um dia foi um menino. Um menino intacto. Ele conta histórias sobre seus ancestrais, e como suas vidas o trouxeram até aqui, e faz perguntas sobre como sobreviver e fazer disso uma espécie de alegria. Ele próprio não tem as respostas.

Talvez seja mais fácil escrever sobre o que ainda não entendemos. Sobre aquilo que pensamos já ter sido decifrado, embora estejamos em pé, cambaleamos em cima de certezas frágeis que não são maiores que a menor ilusão. Já aquilo que não compreendemos nos dá a exata dimensão de quem somos, e oferece uma visão não periférica da verdade, mas total da dúvida.

O romance de estreia do escritor vietnamita Ocean Vuong é um pouco isso: um ensaio sobre a condição humana, sempre incompleta e por isso mesmo completa em si mesma. “Sobre a terra somos belos por um instante” (editora Rocco, 2020) me fez companhia nos últimos dias, uma companhia tão precisa quanto uma xícara de chá no côncavo de duas mãos frias em um dia de inverno, dessas coisas que são mais necessárias pela quentura que pelo conteúdo. O líquido esfriando enquanto você admite que precisava do calor, e não da bebida em si.

Há muitas chaves de interpretação (e de interesse do mercado literário) onde se pode encaixar um livro como este. Misto de autoficção e escrita memorialística, o livro traz um narrador (que é o próprio autor, ainda que não seja somente ou inteiramente ele) percorre a sua infância, adolescência e atual vida adulta para entender (ou desentender) quem é. Um corpo jovem, americano, asiático, queer, neto e filho da guerra, fruto de uma violência que não só continua existindo por todos os lados como viabilizou sua própria existência.

Um livro narrado por um homem na faixa dos 30 anos que é na verdade uma carta para sua mãe vietnamita, Rose, analfabeta e desapropriada da língua norte-americana. Ou seja, um livro que desde o início convida o leitor a violar uma correspondência que não poderá ser lida por sua destinatária. Uma poderosa ferramenta de elaboração da condição de imigrante, homossexual, filho de mulheres violentadas pelas mesmas condições que hoje o oprimem: o de ser visto sempre como estrangeiro, como invasor. É também uma história sobre a intersecção perversa entre o patriarcado, o capitalismo e o militarismo.

O feminismo aparece aqui como um dos braços das mulheres vietnamitas silenciadas por patrões e soldados, debatendo milhares de tentáculos para desdobrar a vida em mil. Maternidade, sexualidade, preconceito, pobreza, marginalidade, identidade, xenofobia. Aparece um pouco de tudo isso ao longo da história — cada palavra precisa e justa, nada sobra.

Poderia ser só mais uma carta endereçada a uma mãe, mas o livro faz mais, e se coloca com vontade de erguer uma voz poética sobre a ruína da civilização. Por isso, ousa falar de beleza, de sexo e de gentileza em meio aos destroços que a guerra e a violência deixam, sejam elas um traço do passado ou uma marca do cotidiano. Para nós brasileiros que vivemos uma guerra de mais de 5 centenas de anos, este livro pode ser uma fumegante e gulosa xícara de chá de 219 páginas. Mesmo que esfrie depois de um tempo, ficamos mais quentes e nutridos de alguma coisa confortável e boa.

Para falar de homofobia e papéis de gênero, Vuong escolhe narrar um episódio em que um menino vê sua bicicleta ser arranhada por um vizinho até perder a tinta rosa. “Foi nesse dia que aprendi como uma cor pode ser perigosa. Que um garoto podia ser derrubado daquela cor e ser obrigado a prestar contas de sua transgressão. Mesmo que a cor não seja nada, apenas o que a luz revela, esse nada tem leis, e um menino numa bicicleta rosa precisa aprender, sobretudo, a lei da gravidade.”

Para expor os efeitos nocivos do subdesenvolvimento e das relações de subalternidade entre empregados imigrantes e patrões, ele usa duas páginas para refletir sobre o significado da palavra “desculpa”. “A palavra já não significa apenas lamento, mas insiste, lembra: Eu estou aqui, bem aqui, debaixo de você.

Para falar sobre a submissão e invisibilização dos mais pobres como técnica de sobrevivência, ele metaforiza a descoberta dos jogos de poder no sexo entre dois jovens em um contexto de extrema heteronormatividade, o trabalho braçal nos campos de plantação de tabaco. “Como você chamaria um animal que, ao encontrar o caçador, se oferece para ser devorado? Um mártir? Um fraco? Não, um animal conquistando a rara capacidade de parar. Sim, o ponto na frase, é isso o que nos torna humanos, Mãe, eu juro. Permite que a gente pare para ir em frente.”

Para problematizar a condição sub-humana a que tantos trabalhadores imigrantes precisam se submeter para buscar vidas melhores na “terra das oportunidades”, ele remete à fragilidade cheia de desespero do bater de asas de um beija-flor equilibrando-se no ar em troca de um punhado de açúcar. “Que vida horrível, eu penso agora, ter de se mover tão rápido só para ficar em um lugar.”

As passagens aqui embaixo tentam dar conta de mostrar, mesmo que entre dentes (e sem spoilers) a força deste livro para morder os registros mais cruéis do mundo cão em que todos nós vivemos, mas que só alguns o percebem como tal.

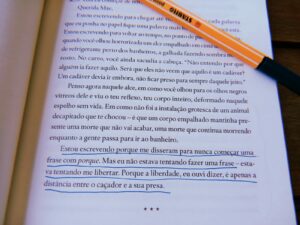

p. 1:

“Estou escrevendo porque me disseram para nunca começar uma frase com ‘porque’. Mas eu não estava tentando fazer uma frase. Estava tentando me libertar. Porque a liberdade, eu ouvi dizer, é apenas a distância entre o caçador e a sua presa.”

p. 19:

“Uma vez você me disse que o olho é a criação mais solitária de deus. Como pode uma parte tão grande do mundo passar pela pupila e ela não reter nada. O olho, sozinho na sua cavidade, nem sequer sabe que existe um outro, igual a ele, a três centímetros de distância, tão faminto quanto, tão vazio quanto”

p. 20:

“Não é tão terrível ser um monstro. Da raiz latina monstrum, um mensageiro divino da catástrofe, depois adaptado pelo francês antigo para se referir a um animal de origens múltiplas: centauro, grifo, sátiro. Ser um monstro é ser um sinal híbrido, um farol. Ao mesmo tempo um farol e um alerta.

Leio que pais que sofrem de Síndrome do Estresse Pós Traumático têm maior probabilidade de bater nos filhos. Talvez bater no seu filho seja prepará-lo para a guerra. Dizer que temos batimento cardíaco nunca é tão simples quanto a tarefa do coração de dizer sim sim sim para o corpo.

Você é uma mãe, Mãe. Você também é um monstro. Mas eu também sou – e é por isso que não posso me afastar de você. E é por isso que eu peguei a mais solitária criação de deus e te coloquei dentro dela. Veja.

p. 64:

“Tem tanta coisa que eu quero te contar, Mãe. Eu cheguei a ser tolo o bastante para achar que o conhecimento seria esclarecedor, mas tem coisas que são tão nebulosas por trás de camadas de sintaxe e semântica, por trás de dias e horas, nomes esquecidos, recuperados e perdidos, que simplesmente saber que a ferida existe não faz nada para revelá-la.

Não sei o que estou dizendo. Acho que o que eu quero dizer é que às vezes eu não sei o que ou quem nós somos. Há dias em que eu me sinto como um ser humano, enquanto em outros eu me sinto mais como um som. Toco no mundo não como eu mesmo, mas como um eco do que fui. Você ainda consegue me ouvir? Você consegue me ler?

Quando comecei a escrever, eu me odiei por ser tão cheio de incertezas sobre imagens, cláusulas, ideias, até sobre a caneta ou o diário que eu usava. Tudo o que eu escrevia começava com talvez e quem sabe, e terminava com eu acho ou eu acredito. Mas a minha dúvida está em toda parte, Mãe. Mesmo quando sei que alguma coisa é certa como um osso, temo que o conhecimento vá se dissolver, que não vá, apesar de minha escrita, permanecer real. Estou nos separando de novo para poder nos levar a outro lugar, para onde, exatamente, não tenho certeza. Assim como não sei do que te chamar – branca, asiática, órfã, americana, mãe?”

p. 129:

“Quando teus olhos voltaram para mim, você disse: “Foi em Saigon que eu ouvi Chopin pela primeira vez. Sabia disso?” O teu vietnamita abruptamente mais leve, pairando. “Eu devia ter seis ou sete anos. O sujeito do outro lado da rua era um pianista treinado em Paris. Ele colocava Steinway no pátio e tocava de noite com o portão aberto. E o cachorro dele, um cachorrinho preto, acho que dessa altura, ficava em pé e começava a dançar. As patinhas, que mais pareciam gravetos, batiam na poeira do chão em círculos, mas o homem jamais olhava para o cão, sempre mantinha os olhos fechados enquanto tocava. Esse era o poder dele. Ele não ligava para o milagre que fazia com as mãos. Eu ficava sentada na rua e via algo que eu achava ser mágica: a música transformando um animal em uma pessoa. Eu olhava para o cachorro, as costelas aparecendo, dançando música francesa e pensava que qualquer coisa podia acontecer. Qualquer coisa.” Você cruzou as mãos sobre a mesa, uma mistura de tristeza e agitação no gesto. “Mesmo quando o homem parava, ia até o cão abanando o rabo, e colocava o petisco na boca aberta do cachorro, provando mais uma vez que era a fome, não a música, que dava ao cão a sua habilidade humana, eu continuava acreditando. Que qualquer coisa podia acontecer.”

p. 130:

“Às vezes, quando estou desatento, penso que sobreviver é fácil, é só continuar indo em frente, até alguma coisa mudar – ou você perceber, enfim, que você pode mudar sem desaparecer, que a única coisa que você precisava fazer era esperar a tempestade passar por você, e você descobre que – sim – o teu nome continua atrelado a uma coisa viva.”

“A beleza historicamente exigiu ser replicada. Fazemos em maior quantidade qualquer coisa que nos pareça esteticamente agradável, seja um vaso, uma pintura, um cálice, um poema. Reproduzimos essas coisas para mantê-las, para estendê-las pelo espaço e pelo tempo. Olhar para aquilo que agrada – um afresco, uma cadeia de montanhas cor de pêssego avermelhado – é, em si, uma réplica – a imagem prolongada no olho, fazendo com que ela seja mais, fazendo com que ela dure.”

![[31/07/21] Bate-papo: Paraskeué e os processos de cura - com Flávio Fêo e Naine Terena](https://acasatombada.amarelinha.cc/wp-content/uploads/2021/06/5620d0cc-77cf-4316-87ea-4f59522d4ed6-1.jpg)

![[27/07/21] Poesia marginal e periférica - com Jéssica Balbino](https://acasatombada.amarelinha.cc/wp-content/uploads/2021/06/75ad37d0-4622-4e43-aff4-132116b08ada-1.jpg)

![[27/07/21] Mergulho na História: o Lobo - com Ana Luísa Lacombe](https://acasatombada.amarelinha.cc/wp-content/uploads/2021/06/caputxeta_Medusa-Lemieux-1.jpg)

![[26/07/21] O ovo, a tartaruga e a noite: mitos de origem e o gesto criativo - com Ana Gibson e Juliana Franklin](https://acasatombada.amarelinha.cc/wp-content/uploads/2021/06/Pinturas-Rupestres-2.jpg)

![[23/07/21] Uma leitura indígena sobre o Pensamento de Fanon - com Geni Núñez](https://acasatombada.amarelinha.cc/wp-content/uploads/2021/06/corn-4496878_1920-1.jpg)

![[22/07/21] #artistaDEFpresente: novas perspectivas sobre o corpo com deficiência - com Estela Lapponi](https://acasatombada.amarelinha.cc/wp-content/uploads/2021/06/Leticia-Kamada_2018_03_03_9999_206x-scaled.jpg)

![[21/07/21] Estudos para nascer palavra – com André do Amaral](https://acasatombada.amarelinha.cc/wp-content/uploads/2021/06/Livro-Manoel-de-Barros-scaled.jpg)

![[21/07/21] Poéticas caiçaras: memórias subterrâneas e oralidade pulsante - com Janaína de Figueiredo](https://acasatombada.amarelinha.cc/wp-content/uploads/2021/06/Foto-Claudio-Gomes.jpeg)

![[19/07/21]Conversas ao pé do fogo. Viver e contar: a maravilha dos mundos - com Mara Vanessa](https://acasatombada.amarelinha.cc/wp-content/uploads/2021/06/credito-Iba-Huni-Kuin.jpeg)